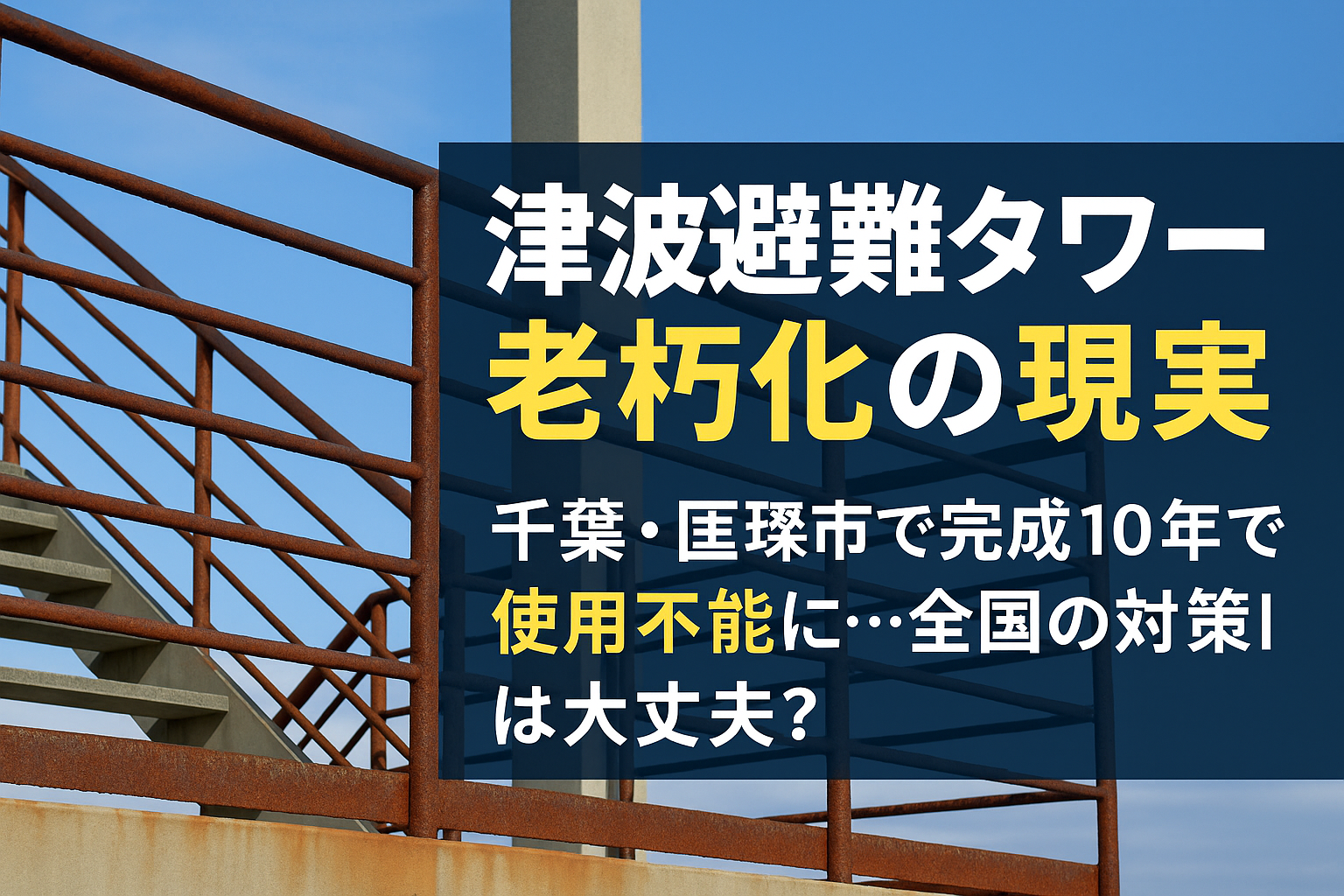

津波避難タワーは、沿岸部に住む人々の命を守るための重要な防災施設です。しかし、千葉県匝瑳(そうさ)市の今泉浜地区で2015年に完成した津波避難タワーが、わずか10年で使用不能になったことが明らかになり、全国的に大きな衝撃を与えています。

「うちの地域のタワーは大丈夫なのか?」――この記事では、匝瑳市の事例をもとに、老朽化の原因や全国の状況、今後の課題をわかりやすく解説します。

匝瑳市・今泉浜津波避難タワーの現状

千葉県匝瑳市・今泉浜地区の津波避難タワーは、国の復興交付金を活用し、総工費7,830万円で2015年に完成しました。高さ6.2mと8.7mの二つの足場を備え、最大150人を収容可能。夜間照明用の太陽光パネルや蓄電池も設置され、耐用年数は31年と見込まれていました。

しかし2023年の調査で手すりの安全性に問題が判明し、2024年に使用を中止。現在はロープで封鎖され、「危険ですので立ち入らないでください」と書かれた看板が掲示されています。サーファーや住民からは「避難場所がなくて不安」「こんなに早くダメになるなんて」と困惑の声が上がっています。

老朽化が早まった原因

市は施工業者・設計業者・塗料業者に現地調査を依頼したところ、次のような報告がありました。

-

下地処理不足や塗膜の厚さの偏り

-

海風による塩害の影響

-

紫外線や湿度による劣化

完成直後から錆の進行は早く、年1回の点検と塗装補修では対応しきれませんでした。市は原因を「特定困難」としていますが、住民からは「誰が責任を取るのか」という不満の声も上がっています。

他地域の津波避難タワーは大丈夫?

匝瑳市の事例は例外なのか、それとも全国で起こりうる問題なのか――他地域の事例を比較してみます。

| 地域 | 設置年 | 現状 | 老朽化対策 |

|---|---|---|---|

| 千葉・匝瑳市 | 2015年 | 2024年に使用中止 | 塗装不備・塩害が影響 |

| 静岡市 | 2017年以降 | 良好 | 蓄光照明、防滑素材、防錆塗装を採用 |

| 宮城県 石巻市 | 2013年 | 一部補修実施 | 東日本大震災後に設置、定期メンテ済み |

| 高知県 黒潮町 | 2014年 | 良好 | 高耐久素材で設計、南海トラフ対策 |

| 九十九里町(千葉県) | 2013年頃 | 良好 | 10年点検計画を導入し予防保全型で管理 |

比較すると、塩害の影響を考慮した素材選定・防錆対策・定期点検が重要であることがわかります。

老朽化リスクを高める要因

-

海風による塩害が強い地域

-

紫外線・湿度による塗装劣化

-

施工品質や素材選定の差

-

定期的な点検や補修体制の有無

匝瑳市の事例は、施工不備+塩害対策不足+点検体制の限界が重なった結果だと考えられます。

行政支援と今後の課題

国土交通省や総務省は、津波避難タワーを含む防災施設の整備・改修に対し、防災・安全交付金や地方債などの支援を行っています。

また、静岡市や九十九里町のように**「予防保全型メンテナンス」**を導入する自治体ほど、長期的に安全性を確保できる傾向があります。

匝瑳市でも建て替え設計は完了していますが、建設費は当初の約2倍となる約1億4,000万円に膨れ上がり、財政難で施工時期は未定です。

まとめ

匝瑳市の津波避難タワーが完成10年で使用不能になった事例は、決して他人事ではありません。

老朽化リスクは全国の避難タワーに潜んでおり、施工品質・素材選定・定期点検が安全性を大きく左右します。

この記事をきっかけに、ご自身の地域の避難タワーの状態を一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

コメント